Introdução

A palavra “canibal” é muito mais do que um substantivo utilizado para descrever pessoas que praticam a antropofagia. Ela exprime, em sua essência, um trama de relações humanas complexas que foram imprescindíveis para a formação da Modernidade. Para o avanço do sistema-mundo capitalista moderno global como conhecemos, o colonialismo europeu foi um importante mecanismo de (re)produção de dominação e exploração sob o Outro, não só no sentido econômico, mas também cultural e social. Ele instituiu e impôs a partir da exploração do continente americano africano e asiático uma classificação da população mundial a partir da diferença entre os povos, hierarquizando as novas relações sociais implantadas no “Novo Mundo”. Este post busca demonstrar como o termo “canibal” e sua designação aos povos não europeus – em especial aos povos originários do continente americano – faz parte da criação de um imaginário para justificar a colonização e outras práticas de tutela. A partir da animalização do Outro e o silenciamento de contra narrativas, como o exemplo dessa prática no próprio continente europeu, entendemos que o “canibalismo” está a serviço do orientalismo.

Argumentamos que a associação do consumo da carne humana a uma suposta selvageria dos povos nativos foi continuamente utilizada para descrever o Outro que era ilustrado como um perigo à “civilização” do homem branco. Na época dos primeiros contatos entre os americanos e os exploradores europeus, a utilização de uma etnografia de relatos unilaterais sobre os povos invasores instituiu narrativamente em uma inferioridade primitiva dos povos originários, assim construindo uma justificativa para políticas de extermínio e exploração não só da matéria-prima do local a ser invadido, mas também da mão-de-obra nativa. Instituiu-se em uma compreensão universalista acerca da selvageria do não-europeu, tendo o seu suposto canibalismo um papel fundamental na narrativa.

Instaurando a narrativa

A origem do canibal, segundo Everts (2013), remete ao (des)encontro do europeu com os povos nativos americanos. A palavra surge na língua espanhola nos diários de Cristóvão Colombo, sendo utilizada para descrever os nativos de ilhas caribenhas, os quais suspeitava-se que tinham em sua dieta a carne humana. A etimologia da palavra “canibalismo”, como observa Gananath Obeseyekere (2005), decorre da própria palavra “Caribe” e da visão precedente ao encontro de Colombo com as populações locais. O conceito, por sua vez, já era conhecido anteriormente sob o termo antropofagia, tendo em vista que relatos acerca do consumo de partes do corpo humano já eram recorrentes. Porém, ele foi principalmente associado à população asiática de acordo com a sua aparição inicial em um dicionário de língua inglesa em 1538.

Nesse sentido, entendemos a partir de Foucault (1998) que é por meio da linguagem que podemos enxergar as implicações do discurso político, marcado por construções específicas e subjetividades. Assim, palavras como “canibal” ou “canibalismo” possuem suposições previamente combinadas que dão sentido a seu uso. Desse modo, sob o contexto de dominação colonial das Américas no qual a palavra nasce, é importante ater-se ao seu uso na apresentação da nova “espécie” de selvagem, narrada na etnografia europeia e perpetuada de modo ideológico até os dias atuais.

O que vem a ser cunhado como “canibalismo” não é meramente uma descrição imparcial e neutra da prática de consumo de carne humana por outros seres humanos, mas um discurso que busca desqualificar quem comete esses atos (Obeyesekere, 1992). Em vista disso, buscamos aqui expor o juízo de valor imposto sob tal ato, a fim de (re)pensar como ele faz parte de um projeto maior e, na instauração dessa narrativa, como ele foi enquadrado a caracterizar somente alguns povos, ao mesmo tempo em que a prática era recorrente e silenciada no continente europeu.

Nessa perspectiva, o trabalho de Obeyesekere (1992) nos é relevante para apontar uma visão alternativa dos fatos ilustrados pelos “exploradores” ingleses liderados pelo Capitão James Cook em seu primeiro (des)encontro com a população nativa havaiana no século XVIII. A partir de “contato” anterior com a tribo neozelandesa Maori, assim como um imaginário coletivo europeu sobre a selvageria e a prática da antropofagia, a tripulação da expedição liderada por Cook indagava-se sobre uma suposta normalidade dessa prática entre todos os povos polinésios. Após se (des)encontrarem pela primeira vez com as populações nativas havaianas, os ingleses continuadamente questionaram os costumes locais de ingerir carne humana. Embora fosse negada tal prática no início, a resposta havaiana mudou com o passar do tempo, logo, os ingleses começaram a reportar performances as quais eles subentendiam o canibalismo por parte daqueles que antes a rejeitavam.

A partir dos relatos históricos desses “exploradores”, Obeyesekere (1992) aponta a possibilidade de a população local entender que os ingleses praticavam o canibalismo por conta da exacerbada curiosidade que eles demonstravam sobre a prática. Assim, como estratégia para sua própria sobrevivência e, tendo em vista a desvantagem em que se encontravam na presença das armas de fogo europeias, uma possível interpretação é a de os havaianos tentarem instaurar o medo aos invasores para se proteger incorporando a própria “selvageria canibal” que eles temiam. O canibalismo, desse modo, passa a ser uma arma contra o homem branco, um mecanismo de defesa em meio ao (des)encontro traumático. Por conseguinte, o hábito alimentar veio a ser implementado na cultura local como um novo modelo de proteção. Esse exemplo constitui as diversas possibilidades narrativas que foram silenciadas por uma visão oficializada europeia, legitimada e universalizada pela imposição no projeto colonial e que enquadra (quase todos) os povos do continente americano e de outras localidades como “canibais”.

Entendemos que a história criada sobre supostas práticas de antropofagia pelos povos originários de localidades que não a Europa faz parte de um projeto maior de produção de narrativas sobre o Outro. Para Jéssica Oliveira (2020), é preciso distinguir conceitos como a narrativa da política e a política da narrativa. Esse primeiro trata das histórias que buscam fazer sentido da vida política, que nesse caso seria a associação entre os “índios” e o consumo de carne humana. Já o segundo conceito deriva das disputas entre atores políticos para a legitimação da sua representação sobre os acontecimentos, colocando “em jogo” qual narrativa se sobressairá e, portanto, será considerada válida e uma “verdade”. Falar sobre como certas pessoas são enquadradas como “canibais” e a própria discussão sobre a origem do termo, dessa forma, está intimamente ligada à produção de um entendimento coletivo sobre determinado assunto que, por sua vez, irá legitimar demais ações políticas.

Assim, na construção do “Outro” enquanto uma entidade separada do “Nós”, entendemos um processo de orientalização dessas pessoas. O orientalismo, para Edward Said (1990, p. 18), não deve ser interpretado somente como uma “fantasia avoada” europeia, uma vez que possui planejamento e implementação a longo prazo, além de repercussões materiais. A partir de uma combinação entre os estudos acadêmicos sobre o Oriente e um imaginário do senso comum, “grosseiramente definido, o orientalismo pode ser discutido e analisado como a instituição organizada para negociar com o Oriente – negociar com ele fazendo declarações a seu respeito, autorizando opiniões sobre ele, descrevendo-o, colonizando-o, governando-o: em resumo, o orientalismo como um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente” (Said, 1990, p. 15).

No que tange o debate sobre o conceito de canibalismo e sua atribuição aos povos do continente americano pelos europeus, esse ferramental conceitual é produtivo porque nos abre espaço para questionamentos sobre as representações do Outro com finalidades de desqualificação e dominação. Nessa perspectiva, o orientalismo não deve ser desconsiderado tão somente como uma narrativa política que não é “verdadeira”, mas pensar nas consequências da oficialização desse entendimento sobre o “mundo” e os personagens desse roteiro. Isso significa chamar atenção para o enraizamento dessas narrativas nas mentes dos povos colonizados e dos colonizadores e, como consequência, a hegemonia da compreensão ocidental sobre os mais diversos tópicos da política. Isso reafirma o papel do Ocidente como o enunciador – o narrador – que produz os discursos sobre demais grupos ao mesmo tempo que impõe sob a pretensão de uma história linear o silêncio de contestações a esse ponto de vista (Said, 1990; Krishna, 2009).

Materializando as narrativas orientalistas

É a partir do ponto de vista dos “exploradores” europeus que se tem a visão oficializada do “Novo Mundo”, assim como de seus habitantes. Stephen Greenblatt (1989) ressalta que os diários de bordo dos tripulantes europeus serviram como relatos etnográficos, forçando um cientificismo nem um pouco imparcial sobre esses documentos. Neles, eram expostas as experiências de seus narradores, sendo elas o ponto de controle discursivo do entendimento sobre o Outro. Assim, é criado e consolidado o discurso acerca do “bom nativo” e do “mau nativo”. Os “bons-nativos” não se opõem à chegada do homem branco, não empunhavam suas armas; não por falta de capacidade, mas por reconhecer no europeu seu superior. Em contraste, os “maus nativos” são ainda mais selvagens do que aqueles que desconhecem a “civilização”; eles a reconhecem ao mesmo tempo que a negam, fazendo esforços para retardar um suposto “avanço civilizatório” que andava em conjunto com a exploração europeia. O canibalismo, assim como demais características usadas para reduzir a pluralidade das práticas culturais indígenas, eram enquadradas como os “maus nativos”.

Esse tipo de distinção vai ao encontro da feita entre “selvagem e bárbaro” por Foucault (1999, pp. 232-233). Aqui, o selvagem remete a um imaginário de sair “de suas florestas para contratar e fundar a sociedade”, ou seja, há um caráter voluntário e receptivo do selvagem frente à “civilização”. Já o bárbaro se constitui como oposição à uma “civilização” existente, sendo o ponto de partida para uma teoria da dominação:

Um ponto de civilização – que o bárbaro despreza, que o bárbaro inveja – em comparação ao qual o bárbaro se encontra numa relação de hostilidade e de guerra permanente. Não há bárbaro sem uma civilização que ele procura destruir e da qual procura apropriar-se. O bárbaro é sempre o homem que invade as fronteiras dos Estados, e aquele que vem topar nas muralhas das cidades. O bárbaro, diferentemente do selvagem, não repousa contra um pano de fundo de natureza ao qual pertence. Ele só surge contra um pano de fundo de civilização, contra o qual vem se chocar. Ele não entra na história fundando uma sociedade, mas penetrando, incendiando e destruindo uma civilização (Foucault, 1999, p. 233).

Nesse sentido, esse “mau nativo” ou bárbaroé essencial para satisfazer o que Greenblatt (1989, p. 51) chama de “tarefa retórica do imperialismo cristão”, a qual pretendia “salvar” os indivíduos desviantes, assim como resgatar os seus bens econômicos. O “mau selvagem”/bárbaro deveria pagar por seus pecados, de modo a perder a “inumanidade” identificada neles, ao mesmo tempo que “se beneficia” da economia europeia, leia-se sendo exterminado ou escravizado. É importante destacar que as categorias de “bom selvagem” e “mau selvagem”, como foram popularizadas no imaginário europeu, são tão reais quanto as sereias avistadas por Colombo na costa haitiana e relatadas em seu diário de expedições.

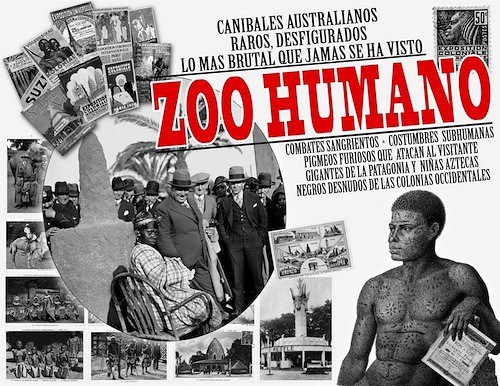

Para além de apontar como esse tipo de discurso foi justificativa para a empreitada colonial, agora apresentamos um exemplo mais recente, os Zoológicos Humanos. O projeto de animalização dos povos colonizados foi tão expressivo no cotidiano daquela sociedade que chegaram a ser construídos zoológicos humanos sob o comando de diversos países europeus a partir do século XIX, onde pessoas eram expostas como animais em réplicas de seus habitats naturais. Frequentemente, a divulgação desses espaços abertos ao público se dava através de slogans como ‘’Canibais australianos, raros, desfigurados – o mais brutal que jamais foi visto’’ (ver Figura 01 – tradução livre). Esse ato desumanizador é um exemplo da construção do Outro onde buscavam distanciar ao máximo os povos nativos da América, Ásia e África, do Homem civilizado Europeu.

Figura 01: Cartaz do Zoológico Humano de Madri

Fonte: MADRID NO FRILLS (2018)

Até o ano de 1930, a Alemanha chegou a ter 400 zoológicos humanos, não sendo, porém, uma exceção. Locais como Madri, Barcelona, Paris, Cincinnati, St Louis, Bruxelas e Colônia possuíam viveiros humanos que procuravam atrair curiosos que antes só teriam tido contato com o “Novo Mundo” por meio do gênero literário de viagem. Nesse caso, a caracterização do “bom nativo” era aquele que se deixava ser submisso, aceitava a vida do cárcere e os amendoins arremessados por crianças e cidadãos europeus, performava danças e rituais como forma de entretenimento e que, finalmente, aceitava a sua atribuição como animal frente ao civil europeu. Já os ‘’maus nativos’’ que criavam rebeliões nas colônias, precisavam ser exterminados ou submetidos ao trabalho escravo. Afinal, o mesmo conjunto de características ‘’exóticas’’ que atraíam o público quando estavam contidas atrás de grades, uma vez soltos, eram como “animais perigosos”: os “bárbaros canibais”.

Os zoológicos humanos foram meios de apresentar à população européia os “monstruosos” e, ao mesmo tempo, “maravilhosos” selvagens, animalizando-os ao mesmo tempo em que dessensibilizava a população da Europa ao sofrimento do Outro e justificava o colonialismo e a tutela imposta sobre eles (Greenblatt, 1989). Foi necessário que a Europa pudesse enxergar essas pessoas como “selvagens’’ para que todo o projeto colonizador se legitimasse. A condição da barbárie, desse modo, veio a viabilizar a missão civilizadora que o homem branco assumiu e (re)produziu. Assim, podemos enxergar na reportagem de 2018 com o diretor de museu belga Gryseels, o qual afirma

Quando fomos para a escola, muitos de nossos professores haviam sido missionários, então a educação que tivemos foi a de que a Bélgica levou a civilização ao Congo — que não tínhamos feito nada que não fosse bom ao Congo. (…) Nos foi colocada uma visão bastante favorável ao colonialismo. Eu não consigo lembrar de nenhum comentário negativo (Kakissis, 2018, tradução livre).

Desestabilização das narrativas

Um dos principais pontos da construção do Outro como “exótico” e “perigoso” parte da homogeneização das particularidades desses grupos simultaneamente se (re)criando características (positivas ou negativas) orientalizadas sobre eles. Isso pode ser observado pela essencialização dos diversos agrupamentos, sociedades e comunidades existentes nas Américas durante as Grandes Navegações sob a terminologia de “índios”. Como consequência desse processo, as práticas de antropofagia foram interpretadas como um ato comum a (quase) todos esses grupos. Ao mesmo tempo em que as fábulas populares repulsam o ato do canibalismo – assim como o “canibal” – é necessário apontar, contudo, que o continente europeu possui uma longa história ligada à prática da antropofagia que é “escondida” na formulação do entendimento dos europeus sobre si mesmos e sobre o Outro.

Para o estabelecimento da narrativa sobre o canibalismo, vale apontar a popularidade da mitologia europeia acerca do tema. A literatura europeia há séculos descrevia seres sobrenaturais, normalmente enquadrados como “maus”, que ingeriam parte de corpos humanos. Um exemplo central na mitologia grega e que repercutiu na mitologia romana é o de Cronos/Saturno que comeu seus filhos a fim de evitar uma profecia. Ela previa que ele seria destronado pelo o mesmo golpe que dera em seu pai, ou seja, seus filhos se rebelariam contra ele. Esse conto já foi representado por grandes pintores em diferentes estilos artísticos. A interpretação de Rubens (Figura 02) adota um estilo barroco e demonstra um Cronos/Saturno malicioso e sem remorso. Já o quadro de Goya (Figura 03) apresenta o mesmo personagem tomado pela loucura e pelo poder. Independentemente, ambas as pinturas não escondem o ato de ingerir seus próprios filhos (CAU, 2016).

Figura 02: O Saturno devorando seu filho de Peter Paul Rubens, óleo sobre tela (1636)

Fonte: CAU (2016)

Figura 03: Saturno devorando seu filho de Francisco Goya, óleo sobre reboco transladado a tela (1819–1823).

Fonte: CAU (2016)

A representação histórica do canibalismo ameríndio, dessa forma, foi forjada nos valores pré-existentes europeus de seu passado mitológico. A partir de Lestrigant (1997), Obeysekere (2005, pp. 3-4) defendemos que, embora a imaginação europeia acerca do canibalismo tenha manifestações desde a mitologia grega, a imagem do canibalismo moderno foi fundamentada a partir das viagens de Cristóvão Colombo. O discurso europeu afirma que o explorador espanhol comprovou “empiricamente” a existência da “besta canibal” e, assim, a domestificação do mito greco-romano no canibalismo nas Américas ocorre baseada nos relatos literários e representações artísticas disfarçadas de etnografia científica.

Para além da influência de mitos e contos na construção da narrativa europeia a partir de sua própria história para forjar o Outro, apontamos para a pré-existência do canibalismo europeu, assim como seu status de normalidade nos costumes das sociedades europeias antes das Grandes Navegações. Assim, a primeira evidência encontrada da extração de carne humana para consumo alimentar é datada há 100.000 anos, na região atual da França. Na medicina ocidental, há também relatos de prescrições médicas que induziram a ingestão de carne humana na Grécia por volta de 2 a. C. Já no século XVI, foi popularizado o consumo de partes pulverizadas de múmias egípcias para tratamentos de variadas doenças na medicina europeia, evoluindo para receitar pedaços de pele, ossos, sangue, gordura e urina de cadáveres locais. O canibalismo medicinal perdurou a ponto de, em 1910, ainda ser possível encontrar múmias para tratamento médico em catálogos farmacêuticos alemães (Everts, 2013). A diferença entre antropofagismo europeu e do “selvagem”/”bárbaro”, portanto, é que o primeiro foi legitimado, enquanto o segundo foi utilizado para servir a uma narrativa ideológica. Finalmente, o que foi chamado de canibalismo foi a perpetuação de uma narrativa fabricada sobre a prática, mas não a prática em si.

O que buscamos fazer ao mostrar outras narrativas que desestabilizam e/ou contradizem a oficializada pela interpretação política europeia é possível a partir da leitura contrapontual de Said (2011). Esse procedimento, detalhado no livro “Cultura e Imperialismo”, foca na conexão entre histórias e perspectivas que podem parecer apartadas. Isso significa realizar uma leitura cuidadosa de textos, discursos e narrativas, procurando nas entrelinhas outras perspectivas que foram apagadas e silenciadas pela naturalização da dominação. Para tal, é preciso procurar também outras histórias sobre o mesmo caso que não partem do mesmo ponto de vista da narrativa oficializada, ou seja, há a busca pela visão tanto do colonizador como do colonizado. Ao lê-las em conjunto, é possível rever o resultado da política da narrativa, isto é, a validação dessa história no imaginário coletivo.

A narrativa de tutela na atualidade

Hoje em dia, há um movimento ideológico no Brasil ganhando força que remete ao resgate de políticas antigas de tutela, onde se fere o direito da autodeterminação dos povos segundo a Convenção n° 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do Trabalho promulgada em 2004 e revogada em 2019 (Brasil, 2019), enquanto o Estado procura se (re)apropriar da tutela dos povos indígenas. A estratégia é criar um discurso onde os povos indígenas são infantilizados e precisam ser “resgatados” da condição de “selvageria”, quase como se eles quisessem ser incorporados à “civilização” que ocupa seu território – porque reconhecem sua superioridade -, entretanto, não soubessem como o fazer. Isso ajuda a legitimar um conjunto de medidas que facilita o desmonte das proteções aos direitos indígenas, vulnerabilizando suas terras e desencorajando o trabalho de instituições já existentes como a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Esse padrão de comportamento é herança do colonialismo, que divide pessoas entre ‘’selvagens’’ e ‘’povo civilizado’’, a fim de construir a imagem do Outro e conseguir legitimar sua tomada de controle, ou seja, a tutela.

Primeiro, é preciso entender que o atual modelo de organização estatal é herança do colonialismo europeu e não representa os povos originários. A transição entre o governo absoluto imposto pelos colonos até um governo independente e democrático não necessariamente significou que os projetos civilizatórios deixaram de existir. A colonialidade continua se manifestando e, apesar dos avanços lentos à autonomia dos povos indígenas dentro do país, existem forças que tendem a voltar ao estágio anterior. De acordo com Vitória de Faria Ribeiro (2020), somente na Constituição de 1988 o Estado Brasileiro passou a ter como dever apenas assegurar a proteção aos direitos e costumes dos povos indígenas. Antes disso, o governo tinha como missão assimilá-los e, com esse fim, criou projetos e instituições que ajudassem na conversão de ”selvagem” para ”povo civilizado”. Para exemplificar, a autora cita o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) que a princípio era vinculado ao Ministério da Agricultura e logo após aponta a tentativa do governo Bolsonaro em retomar essa dinâmica. Isso também se reflete em todas as constituições anteriores à de 1988 e no Código Civil de 1916. Sobre este último, ela afirma:

Esse documento é um marco no que diz respeito à ideia de tutela do Estado sob indígenas, haja vista que a ideia de tutela fora utilizada para diferenciar indígenas do resto da população, colocando esses povos como indivíduos, porém “relativamente capazes”. À luz disso, havia uma equiparação desses povos “[…] às mulheres casadas, cujos responsáveis eram os maridos, ou aos menores de idade entre 16 e 21 anos, que eram tutelados pelos responsáveis. No caso, os indígenas eram tutelados pela União, representada pelo Serviço de Proteção aos Índios” (Ribeiro, 2020, p. 75 apud Fábio, 2020).

Mesmo assim, com a Constituição Cidadã (1988) há uma guinada em direção à autonomia indígena. Contudo, desde que assumiu a presidência, é notável que o Presidente Jair Bolsonaro está na constante tentativa de recuperar o status de tutor dos povos indígenas que, como “selvagens”, precisam ser auxiliados. Contrário ao que diz a Constituição, ao se negar a demarcar terras ele afirma: “Nós estamos libertando os índios. Projeto anterior, o índio cada vez mais produzindo, como os parecis, um orgulho para nós. Estamos estimulando agora os bacairis, os caiapós, ianomâmis” (Soares, 2021). Além disso, durante a pandemia do COVID-19 a situação de desigualdade entre indígenas e outros civis se complicou ainda mais.

[…] comunidades estão ainda mais vulneráveis à pandemia por causa de ações do seu governo anteriores à chegada da doença, como a redução do programa Mais Médicos, o fim das demarcações de terras indígenas e o apoio de Bolsonaro a atividades ilegais praticadas em seus territórios por invasores, como garimpo e extração de madeira (Ribeiro, 2020 p. 81 apud Schereiber, 2020).

Apesar de toda essa ofensiva brutal vinda do Governo Bolsonaro, ainda há resistência visto que as comunidades estão sempre dispostas a lutar pela terra e pela autonomia dos povos. Uma demonstração inspiradora desse fato foi o acampamento em Brasília contra o marco temporal, a maior manifestação indígena pós constituinte. Também, se observarmos o cenário latino-americano, vemos caras inéditas como Elisa Loncón no Chile, mulher mapuche, presidindo a convenção constituinte com a finalidade de elaborar uma nova constituição. Por outro lado, países como Peru e Bolívia, onde a população indigena é relativamente alta, nas últimas eleições a população também elegeu presidentes mais próximos dessas comunidades, mesmo após golpes ou crises políticas. Talvez um dos exemplos mais triunfantes da autonomia indígena seja a conquista do Estado plurinacional em países como Bolívia e Equador, onde as nações indígenas como os Aimarás e os Quechuas têm suas próprias leis. Ou seja, mesmo de veias abertas como diz Eduardo Galeano (2010), os povos nativos ainda passam por tentativas de serem subjugados e tutelados, contudo, se mostram cada vez mais vivos e presentes.

Referências

BRASIL. Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho – OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil. Brasília, 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10088.htm#art5>. Acesso em: 20 nov. 2021.

CLASSICAL ARTS UNIVERSE (CAU). Rubens & Goya – Saturn Devouring His Son, 2016. Disponível em: <https://classicalartsuniverse.com/rubens-goya-saturn-devouring-his-son-analysis/>. Acesso em: 19 de nov. 2021.

EVERTS, S. Europe’s hypocritical history of cannibalism. Smithsonian Magazine, 2013. Disponível em: <https://www.smithsonianmag.com/history/europes-hypocritical-history-of-cannibalism-42642371/>. Acesso em: 10 de nov. 2021.

FOUCAULT, M. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 13. ed. São Paulo: Edições Graal, 1998.

GALEANO, E. As Veias Abertas da América Latina. Montevidéu: L & PM, 2010.

GREENBLATT, S. Maravilhosas Possessões. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 43-62, 1989.

KAKISSIS, J. “Where ‘Human Zoos’ Once Stood, A Belgian Museum Now Faces Its Colonial Past.” NPR, 2018. Disponível em: <https://www.npr.org/2018/09/26/649600217/where-human-zoos-once-stood-a-belgian-museum-now-faces-its-colonial-past> Acesso em: 19 de nov. 2021.

KRISHNA, S. Globalization and Postcolonialism: Hegemony and Resistance in the Twenty-first Century. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishing Group, 2009.

LESTRINGANT, F. Cannibals: The Discovery and Representation of the Cannibal from Columbus to Jules Verne. Berkeley: University of California Press, 1997.

LOOMBA, A. Colonialism/Postcolonialism. Londres: Routledge, 1998.

MADRID NO FRILLS. The ‘humam zoo’ of Madrid, 2018. Disponível em:<https://madridnofrills.com/the-human-zoo-of-madrid/>. Acesso em: 16 de nov. 2021.

OBEYESEKERE, G. “British Cannibals”: Contemplation of an Event in the Death and Resurrection of James Cook, Explorer. Critical Inquiry, v. 18, n. 4, p. 630-654, 1992.

OBEYESEKERE, G. Cannibal Talk: The Man-Eating Myth and Human Sacrifice in the South Seas. Berkley: University of California Press. 2005.

OLIVEIRA, J. Narrativas sobre política e a política das narrativas reflexões sobre o uso de abordagens narrativas no estudo e no ensino de Relações Internacionais. Revista Carta Internacional, Belo Horizonte, v. 15, n. 3, 2020, p. 55-78.

RIBEIRO, V. Abya-Yala e as narrativas de gente sin historia: uma análise latino-americana sobre processos sistemáticos de desqualificação de saberes indígenas e sua expressão no governo Bolsonaro. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Relações Internacionais) – Instituto de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

SAID, E. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Companhia de Bolso, 2011.

SAID, E. Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia de Bolso, 1990.

SOARES, Ingrid. “Bolsonaro sobre indígenas: “Grande parte não sabe nem o que é dinheiro”. Correio Braziliense, 2021. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/08/4941733-bolsonaro-sobre-indigenas-grande-parte-nao-sabe-nem-o-que-e-dinheiro.html>. Acesso em 19 de nov. de 2021

ZEITLER, A. Human zoos: When people were the exhibits. DW, 2017. Disponível em: <https://amp.dw.com/en/human-zoos-when-people-were-the-exhibits/a-37748193?fbclid=IwAR1amqQ0X67pC9cacWMnBXw9HOpjamoj_VpETmFDZsQWfnSEfg6wrRhDJrg>. Acesso em: 19 de nov. 2021.